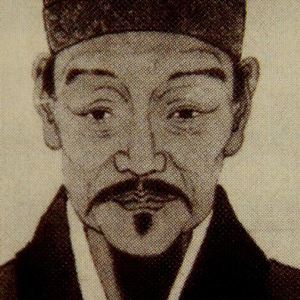

李贽

李贽(1527~1602),汉族,福建泉州人。明代官员、思想家、文学家,泰州学派的一代宗师。李贽初姓林,名载贽,后改姓李,名贽,字宏甫,号卓吾,别号温陵居士、百泉居士等。历共城教谕、国子监博士,万历中为姚安知府。旋弃官,寄寓黄安(今湖北省红安县)、湖北麻城芝佛院。在麻城讲学时,从者数千人,中间还有不少妇女。晚年往来南北两京等地,最后被诬下狱,自刎死于狱中。其重要著作有《藏书》、《续藏书》、《焚书》、《续焚书》、《史纲评委》。他曾评点过的《水浒传》、《西厢记》、《浣纱记》、《拜月亭》等等,仍是至今流行的版本。

人物生平

人物生平

李贽于明世宗嘉靖六年(1527年11月23日)农历十月廿六日出生于福建泉州府南门外。其祖先是元朝以后迁来福建。李贽幼年丧母,随父读书,学业进步迅速。自幼倔强,善于独立思考,不信回教,不受儒学传统观念束缚,具有强烈的反传统理念。他在社会价值导向方面,批判重农抑商,扬商贾功绩,倡导功利价值,符合明朝中后期资本主义萌芽的发展要求。

李贽12岁就写出《老农老圃论》,把孔子视种田人为“小人”的言论大大挖苦了一番,轰动乡里。26岁中举人 。30岁至45岁为官,先后任河南辉县教谕、南京国子监博士、北京国子监博士、 北京礼部司务、南京刑部员外郎和郎中,最后出任云南姚安知府。

万历九年(1581年),李贽从云南辞职回加到湖北黄安,住在朋友耿定理家,撰写一些读史的文章,并教授耿家子弟。李贽倡导绝假纯真、真情实感的“童心说”。李贽在麻城还多次讲学,抨击时政,针砭时弊,听任各界男女前往听讲,并受到热烈的欢迎。

万历十二年(1584年),耿定理去世,他移居麻城。第二年派人送家眷回泉州,自己一人住在麻城芝佛院,致力于读书、讲学和著述,历十多年,完成《初潭集》、《焚书》等著作。收入《童心说》、《赞刘谐》、《何心隐论》及与道学家耿定向反复论辩而撰写《答耿中丞》、《答耿司寇》等书答、杂述、读史短文和诗共6卷。揭露道学家们的伪善面目,反对以孔子的是非观为是非标准,批判的锋芒直指宋代大理学家周敦颐、程颢、张载、朱熹。

万历十六年(1588年)夏天,李贽为芝佛院的常住客户和职业作家。书写到高兴处,索性剃发留须,故意摆出一副“异端”面目,俨然是个搞学术的老和尚,如此便是10年。部尚书刘东星亲自接他去山东写作;历史学家焦竑替他主持新书发布会;文坛巨子袁氏三兄弟跑到龙湖陪他一住三个月;意大利传教士利马窦和他进行了三次友好的宗教交流;全国各大城市轮流邀请他去做访问学者。李贽一开坛讲学,不管哪座寺庙,还是深山老林,和尚、樵夫、农民、甚至连女子也勇敢地推开羞答答的闺门,几乎满城空巷,都跑来听李贽讲课。一下子,李贽成了横扫儒、释、民的学术明星。这对传统思想造成了强烈的冲击,被当地的保守势力视为“异端”、“邪说”,群起围攻,要把他驱逐出境。李贽旗帜鲜明宣称自己的著作是“离经叛道之作”,表示:“我可杀不可去,头可断面身不可辱”,毫不畏缩。

万历二十五年(1597年),李贽应巡抚梅国桢之请 李贽作品 往山西大同,著《孙子参同》,修订《藏书》。秋,到北京,住在西山极乐寺,撰成《净土诀》,次年春天到南京,将自己的零星著作汇成《老人行》,并再度研究《易》,撰写《易因》,最后编订其巨著《藏书》。《藏书》共68卷,系纪传体史论,论述战国至元亡时历史人物约800人,对历史人物作出了不与传统见解苟合的评价,旨在反对儒学。如他赞扬秦始皇是“千古一帝”,武则天是“政由己出,明察善断”的“圣后”。

万历二十八年(1600年),在山东济宁编成《阳明先生道学抄》、《阳明先生年谱》。

万历三十年(1602年),礼部给事中张问达秉承首辅沈一贯的旨意上奏神宗,攻讦李贽。最终以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名在通州逮捕李贽,并焚毁他的著作。李贽入狱后,他坦然说道:“名山大壑登临遍,独此垣中未入门。病间始知身在系,几回白日几黄昏。”后来听说朝廷要押解他回福建原籍,他感慨地说:“我年七十有六,死以归为?”三月十五日,李贽留下一偈:“壮士不忘在沟壑,烈士不忘丧其元。”以剃发为名,夺下理发师的剃刀割断自己的喉咙而死,享年76岁。死后,马经纶把他收葬于北京通州北门外马寺庄迎福寺侧(现北京通州西海子公园内),今墓地尚在,被列为北京市文物保护。

万历三十八年(1610年),李贽的学生汪可受,以及梅掌科、苏侍御捐银钱为其树碑。据说“卓吾血流二日以殁,惨闻晋江,士庶甚闵,于晋江西仑作温陵先师庙,颇奉香火,后毁于兵燹。”

在1974年的批林批孔运动中,李贽又被当作尊法反儒的英雄,加以推崇,他的著作被划归“法家”。

参考资料:

传佛足迹

轶事典故

另类讲学

李贽住在龙湖芝佛寺著述、讲学,虽说他是有大学问的人,却也开荒、种粮、种菜、勤快得很。李贽讲学跟别的先生不一样。别的先生只收男孩,他偏偏要男女收在一起教;别人都要求孩子走路要轻,说话莫大声。而李贽偏要他们蹦蹦跳跳翻跟斗,大声读书震天吼;别人教书要白天,李贽白天要求孩子帮大人种田、种地,夜晚听他讲学;别人教书专讲“四书”、“五经”,李贽专教些实用的东西,还经常出谜语逗孩子玩。有一次,李贽出了一个谜语:“皇帝老子去偷牛,满朝文武做小偷;公公拉着媳妇手,孩子打破老子头。”孩子们猜来猜去,都猜不出来。李贽笑着说:“你们不是猜不着,是还没有长这个胆量。要干大事,就得敢破旧规矩,敢想,敢说,还要敢干。”接着,他解释说:“第一句‘皇帝老子去偷牛’是君不君;第二句‘满朝文武做小偷’是臣不臣;第三句‘公公拉着媳妇手’是父不父;第四句‘孩子打破老子头’是子不子。”学生们听了以后,感到有趣,到处传播。

借宿好友

李贽55岁时,携妻从云南直奔湖北黄安的天台书院,白天讲学论道,夜宿好友耿定理家中,主业是门客,兼职是家庭教师。

他招收女弟子、个性要解放、个人要自由的“异端邪说”,与耿定理的哥哥、刑部左侍郎耿定向的正统观点激烈冲突,双方水火不容。耿家门人也分成了两派,彼此用拳脚来解决真理问题。耿定理一去世,李贽就从耿家搬出来,迁往麻城,投靠另一位知己周思敬,开始了孤寂的学术流浪。

自杀

李贽在狱中,要侍者为他剃头,等侍者离开的间隙,李贽用剃刀割开了咽喉,但并没有咽气,留下了一段对话。侍者问:和尚痛否?答:不痛。问:和尚何自割。答:七十老翁何所求!而据袁中郎记载,李贽在自刎后两天,才始得死去。

参考资料:

个人思想

李贽以孔孟传统儒学的“异端”而自居,对封建社会的男尊女卑、重农抑商、假道学、社会腐败、贪官污吏,大加痛斥批判,主张“革故鼎新”,反对思想禁锢。

政治

抨击程朱理学

李贽深受“阳明学”支流“泰州学派”影响,且以“异端”自居。针对当时官学和知识阶层独奉儒家程朱理学为权威的情况,贬斥程朱理学为伪道学,提出不能“以孔子之是非为是非”。诗文多抨击前七子、后七子复古之主张,认为《西厢记》、《水浒传》就是“古今至文”。公安派三袁兄弟受其影响较深。晚年颇好史学,据历代正史纂《藏书》,又广泛收集明代资料撰写《续藏书》,对传统史学观点有所突破。李贽对被封建统治者奉为金科玉律的儒家经典和孔孟之学进行抨击,对儒家经典的《六经》、《论语》、《孟子》表示了极大的轻蔑,认为这些不都是圣人之言,是经过后人吹捧拔高形成的,不能当做万年不变的真理。这些著作是当时懵懂弟子,迂阔门徒随笔记录,大半非圣人之言,即使是圣人之言,也只是一时所发之药石,不能成为“万事之言论”。

在《焚书·赞刘谐》及《续焚书》的《圣教小引》、《题孔子像于芝佛院》等文中,他以戏谑嘲讽的笔调贬低孔子,这在尊孔子为至圣先师的时代,是一种大胆的举动。他认为孔子并非圣人,孔子没什么了不起的,人人都是圣人,没必要一定要去学孔子。这就把孔子从至高无上的圣人地位上拉下来了。如果一定要将孔子奉为偶像,言行举动都学孔子,那就是一种丑态了。

李贽否认儒家的正统地位,否定孔孟学说是“道冠古今”的“万世至论”,认为不能将其当做教条而随便套用。《六经》、《论语》、《孟子》“乃道学之口实,假人之渊薮”。李贽对孔子及孔孟之道的批判确已达到了“非圣无法”的地步。

反对理学空谈,提倡功利主义

李贽最痛恨维护封建礼教的假道学和那些满口仁义道德的卫道士、伪君子。揭露道学家的丑恶面目,指出他们都是伪君子,“名为山人,而心同商贾,口谈道德,而志在穿窬”,仁义道德不过是掩盖他们卑鄙龌龊的假面具,“本为富贵,而外矫词以为不愿,实欲托此以为荣身之梯,又兼采道德仁义之事以自盖”。还指斥那些所谓的道学家们:名心太重,回护太多。“实多恶也,而专谈志仁无恶;实偏私所好也,而专谈泛爱博爱;实执定己见也,而专谈不可自是。”“及乎开口谈学,便说尔为自己,我为他人;尔为自私,我欲利他”,实际上都是“读书而求高第,居官而求尊显”,全是为自己打算,“无一厘为人谋者”。如此口是心非,言行不一的伪君子,反倒不如“市井小夫”与“力田作者”实实在在,干啥说啥。

他还进一步指斥道学家们是一群道貌岸然的假道学,“阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘”。道学家满口仁义道德,实际上是借道学这块敲门砖,“以欺世获利”,为自己谋取高官利禄,他们“口谈道德而心存高官,志在巨富” 。

至道无为的政治理想

针对明王朝的腐败政治,李贽提出了“至道无为、至治无声、至教无言” 的政治理想。他认为人类社会之所以常常发生动乱,是统治者对社会生活干涉的结果。他理想的“至人之治” 则是“因乎人者也”,顺乎自然,顺乎世俗民情,即“因其政不易其俗,顺其性不拂其能”,对人类的社会生活不干涉或少干涉。

民本思想

虽然孟子早就提出“民为贵,君为轻,社稷次之”的主张,当在历代统治者中,实际均未成为一种政治实践。而李贽大胆提出“天之立君,本以为民”的主张,表现出对专制皇权的不满,成为明末清初启蒙思想家民本思想的先导。对封建统治者残酷压榨鱼肉人民的暴行,李贽更加以无情揭露。他借汉宣城郡守封邵化虎食民的神话传说,指斥当权的官吏是“冠裳而吃人”的虎狼,“昔日虎伏草,今日虎坐衙。大则吞人畜,小不遗鱼虾。”在《焚书》中,他还借评点《水浒》,发泄对现实政治的强烈不满。

李贽将拯黎民于水火,探求一条益国利民的道路,把目光投向了封建统治阶级上层,希望“有一个半个怜才者”出现,使“大力大贤”的有才之士“得以效用,彼必杀身图报,不肯忘恩”。

经济

李贽承认个人私欲,“私者,人之心也,人必有私而后其心乃见”。“天尽世道以交”,认为人与人之间的交换关系、商业交易合乎天理。他不同意道学家宣传的“正其义不谋其利,明其道不计其功”的说法,认为人类的任何举动都有其谋利和计功的目的。董仲舒“正其义”、“明其道”的宣传,也是以功利为目的的。从功利的观点出发,李贽主张富国强兵。他批评理学家“高谈性命,清论玄微,把天下百姓痛痒置之不闻,反以说及理财为浊”的行为。他指出:“不言理财者,决不能平治天下”。针对儒家把文武分途,儒者不懂武事的现象,他强调武事重要,认为“知兵之将,民之司命,国家安危之主”。他提倡耕战,认为“务农讲武,不可偏废”,说“盖有所生,则必有以养此生者,食也。有此身,则必有以卫此身者,兵也”。针对正统理学家的“存天理灭人欲”的命题,他提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,认为“理”,就在百姓的日常生活当中,对正统思想提出了挑战。

文化

文学

在文学方面,李贽提出“童心说”,主张创作要“绝假还真”,抒发己见,头可断面身不可辱”,毫不畏缩。李贽在诗文写作风格方面,也主张“真心”,反对当时风行的“摹古”文风,他的这一倾向,对晚明文学产生了重要影响。

认识论

李贽哲学思想的形成经历了从理本论到心本论的转化的过程。李贽主张宇宙的万物是由天地(最终是阴阳二气)所生,否定程朱理学理能生气、一能生二的客观唯心主义论断。李贽还认为,人们的道德、精神等现象存在于人们的物质生活中,“穿衣吃饭,即人伦物理”,就是他提出的著名理论,这是带有朴素唯物主义的思想。李贽信奉王阳明的心学,所以,他的整个哲学体系的中心是主观唯心主义的。他认为“真心”、“童心”是最根本的概念,是万物的本源。自然界是“我妙明真心的一点物相”,没有“理”,没有物,世上一切物质和精神皆是只存在于“真心”之中。什么是“真心”呢?就是童心、初心,最初一念之本心,即不受外界影响的“我”的心。它们是主宰一切,产生诸相的本源,可称作“清净本源”,万事万物、山河大地就在一念之中,只是真心的显现物,是真心的因素和成分,如同水泡和大海中的海水的关系。这种观点,与陆王学派的“吾心便是宇宙,宇宙便是吾心”、禅宗的“万法尽在自心”是一脉相承的。

李贽的认识论是建立在心学之上的先验论,主“生知”说。《焚书·答周西岩》一文指出,“天下无一人不生知,无一物不生知,亦无一刻不生知。”“人皆可以为圣”。李贽以“生知”说反对神化孔子,从认识能力、认识来源的角度来否定认识正确与否要以孔子为标准的传统思想,具有解放思想的进步作用,但以“人人生知”反对“圣人生知”说,其认识论方面的局限和缺陷是不可忽视的。

历史观

反对历史保守主义主张“与世推移”的历史发展观。“夫是非之争也,如岁时行,昼夜更迭,不相一也。昨日是而今日非也,而可遽以定本行商法哉?”提出“于世推移,其道必尔”的主张。认为春秋替三代,战国代春秋都是一种正常的历史发展现象。

社会

主张个性解放,思想自由

李贽终生为争取个性解放和思想自由而斗争。他蔑视传统权威,敢于批判权威。他自幼“便倔强难化,不信学,不信道,不信仙释”。他认为一个人应该有自己的政治见解和思想,不应盲目地随人俯仰。“士贵为己,务自适。如不自适而适人之道,虽伯夷叔齐同为淫僻。不知为己,惟务为人,虽尧舜同为尘垢豼糠”。他认为要获得个性解放和思想自由,就必须打破孔孟之道及其变种宋明理学的垄断地位,冲破封建经典所设置的各种思想禁区。他主张每一个人都应该自为是非。为了打破孔孟之道提出的是非标准,李贽编写了《藏书》和《续藏书》,用自己的是非标准,重新评价了历史人物。

提倡人类平等

李贽认为,按照万物一体的原理,社会上根本不存在高下贵贱的区别。老百姓并不卑下,自有其值得尊贵的地方;侯王贵族并不高贵,也有其卑贱的地方。

提倡婚姻自由

李贽主张婚姻自由,热情歌颂卓文君和司马相如恋爱的故事。

尊重妇女

李贽反对歧视妇女,对封建礼教压迫下的妇女,李贽给以深深的同情,他大声疾呼,为妇女鸣不平。李贽批判了男子之见尽长,女子之见尽短的说法。当有人说:“妇女见短,不堪学道”的时候,他驳斥说,人们的见识是由人们所处的环境决定的,并不是先天带来的。

宗教态度

李贽自序中说自己“幼年不信道和仙释,老年信真佛。在阳明先生年谱后语里,李贽说:“余自幼倔强难化,不信道,不信仙释。故见道人则恶,见僧则恶,见道学先生则尤恶。”

关于落发为僧,在《与曾继泉》一文中,李贽写道:“其所以落发者,则因家中闲杂人等时时望我归去,又时时不远千里来迫我,以俗事强我,故我剃发以示不归,俗事亦决然不肯与理也。又此间无见识人多以异端目我,故我遂为异端以成彼竖子之名。兼此数者,陡然去发,非其心也。”

李贽视念佛往生西方是真实的,十分推崇净土,他在觎音问)中说:“念佛者,念阿弥陀佛也。当时释迦金口称赞有阿弥陀佛也。当时释迦金口称赞有阿弥陀佛,在西方极乐国土,专一接引念佛众生。”又说道:”人人能念佛,人人得往西方。”可见,李贽以往生为归,并不排斥他力作用。《豫约》中认为:”夫念佛者,欲见西方弥陀也。见阿弥陀佛了,即是生西方了,无别有西方生也。见性者,见自性阿弥陀佛也,见自性弥陀了,即是成佛了,亦无别有佛可成也”。

参考资料:

新邑明睿,唯公家二三子侄可以语上。可与言而不与之言,失人,此则不肖之罪也。其余诸年少或聪明未启,或志向未专,所谓不可与言而与之言,则为失言,此则仆无是矣。虽然,宁可失言,不可失人。失言犹可,夫人岂可乎哉!盖人才自古为难也。夫以人才难得如此,苟幸一得焉,而又失之,岂不憾哉!

嗟夫!颜子没而未闻好学,在夫子时固已苦于人之难得矣,况今日乎!是以求之七十子之中而不得,乃求之于三千之众;求之三千而不得,乃不得已焉周流四方以求之。既而求之上下四方而卒无得也,于是动归予之叹曰:“归扉欤!吾党小子,亦有可裁者。”其切切焉唯恐失人如此,以是知中行真不可以必得也。狂者不蹈故袭,不践往迹,见识高矣,所谓如凤皇翔于千仞之上,谁能当之,而不信凡鸟之平常,与己均同于物类。是以见虽高而不实,不实则不中行矣。猖者行一不义、杀一不辜而得天下不为,如夷、齐之伦,其守定矣,所谓虎豹在山,百兽震恐,谁敢犯之,而不信凡走之皆兽。是以守虽定而不虚,不虚则不中行矣。

是故曾点终于狂而不实,而曾参信道之后,遂能以中虚而不易终身之定夺者,则夫子来归而后得斯人也。不然,岂不以失此人为憾乎哉!

若夫贼德之乡愿,则虽过门而不欲其入室,盖拒绝之深矣,而肯遽以人类视之哉!而今事不得已,亦且与乡愿为侣,方且尽忠告之诚,欲以纳之于道,其为所仇疾,无足怪也,失言故耳。虽然,失言亦何害乎,所患惟恐失人耳。苟万分一有失人之悔,则终身抱痛,死且不瞑目矣。盖论好人极好相处,则乡愿为第一;论载道而承千圣绝学,则舍狂狷将何之乎?

公今宦游半天下矣,两京又人物之渊,左顾右盼,招提接引,亦曾得斯人乎?抑求之而未得也,抑亦未尝求之者欤?抑求而得者皆非狂狷之士,纵有狂者,终以不实见弃,而清如伯夷,反以行之似廉洁者当之也?审如此,则公终不免有失人之悔矣。

夫夷、齐就养于西伯,而不忍幸生于武王,父为西伯,则千里就食,而甘为门下之客,以其能服事殷也,子为周王,则宁饿死而不肯一食其土之薇,为其以暴易暴也。曾元之告曾于曰:“夫子之病亟矣,幸而至于旦,更易之!”曾子曰:“君子之爱人以德,世人之爱人也以姑息。吾何求哉!吾得正而毙焉,斯已矣。”元起易箦,反席未安而没。此与伯夷饿死何异,而可遂以乡愿之廉洁当之也?故学道而非此辈,终不可以得道,传道而非此辈,终不可以语道。有狂狷而不闻道者有之,未有非狂狷而能闻道者也。

仆今将告别矣,复致意于狂狷与失人、失言之轻重者,亦谓惟此可以少答万一尔。贱眷思归,不得不遣;仆则行游四方,效古人之求友。盖孔子求友之胜己者,欲以传道,所谓智过于师,方堪传授是也。吾辈求友之胜己者,欲以证道,所谓三上洞山,九到投子是也。

郑子玄者,丘长孺父子之文会友也。文虽不如其父子,而质实有耻,不肯讲学,亦可喜,故喜之。盖彼全不曾亲见颜、曾、思、孟,又不曾亲见周、程、张、朱,但见今之讲周、程、张、朱者,以为周、程、张、朱实实如是尔也,故耻而不肯讲。不讲虽是过,然使学者耻而不讲,以为周、程、张、朱卒如是而止,则今之讲周、程、张、朱者可诛也。彼以为周、程、张、朱者皆口谈道德而心存高官,志在巨富;既已得高官巨富矣,仍讲道德,说仁义自若也;又从而哓哓然语人曰:“我欲厉俗而风世。”彼谓败俗伤世者,莫甚于讲周、程、张、朱者也,是以益不信。不信故不讲。然则不讲亦未为过矣。

黄生过此,闻其自京师往长芦抽丰,复跟长芦长官别赴新任。至九江,遇一显者,乃舍旧从新,随转而北,冲风冒寒,不顾年老生死。既到麻城,见我言曰:“我欲游嵩少,彼显者亦欲游嵩少,拉我同行,是以至此。然显者俟我于城中,势不能一宿。回日当复道此,道此则多聚三五日而别,兹卒卒诚难割舍云。”其言如此,其情何如?我揣其中实为林汝宁好一口食难割舍耳。然林汝宁向者三任,彼无一任不往,往必满载而归,兹尚未厌足,如饿狗思想隔日屎,乃敢欺我以为游嵩少。夫以游嵩少藏林汝宁之抽丰来嗛我;又恐林汝宁之疑其为再寻己也,复以舍不得李卓老,当再来访李卓老,以嗛林汝宁:名利两得,身行俱全。我与林汝宁几皆在其术中而不悟矣;可不谓巧乎!今之道学,何以异此!

由此观之,今之所谓圣人者,其与今之所谓山人者一也,特有幸不幸之异耳。幸而能诗,则自称曰山人;不幸而不能诗,则辞却山人而以圣人名。幸而能讲良知,则自称曰圣人;不幸而不能讲良知,则谢却圣人而以山人称。展转反复,以欺世获利。名为山人而心同商贾,口谈道德而志在穿窬。夫名山人而心商贾,既已可鄙矣,乃反掩抽丰而显嵩少,谓人可得而欺焉,尤可鄙也!今之讲道德性命者,皆游嵩少者也;今之患得患失,志于高官重禄,好田宅,美风水,以为子孙荫者,皆其托名于林汝宁,以为舍不得李卓老者也。然则郑子玄之不肯讲学,信乎其不足怪矣。

且商贾亦何可鄙之有?挟数万之赀,经风涛之险,受辱于关吏,忍诟于市易,辛勤万状,所挟者重,所得者末。然必交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害,安能傲然而坐于公卿大夫之上哉!今山人者,名之为商贾,则其实不持一文;称之为山人,则非公卿之门不履,故可贱耳。虽然,我宁无有是乎?然安知我无商贾之行之心,而释迦其衣以欺世而盗名也耶?有则幸为我加诛,我不护痛也。虽然,若其患得而又患失,买田宅,求风水等事,决知免矣。