城南修禊诗

暮春正三日,来会城南隅。长川明若练,其上源西湖。

下输南海子,草桥贯中途。昼阴天多风,杨柳密复疏。

草芽沙岸绿,苇席纵横舒。面流坐中林,默数同会徒。

长者二十五,幼稚十人馀。自从导此川,种树岁增株。

我来再修禊,风景日可娱。何况冠盖众,前春尚不如。

是时朝廷清,在列多钜儒。清修好名节,室不闻笙竽。

四海草野贤,招徕尽于于。相从抗论古,薄游散其劬。

山阴虽可慕,岂若帝王都。群贤及古哲,文藻复交敷。

鼐也最寡闻,宽世容其愚。颇减吏事责,与使谈诗书。

累从诸公后,观览物华初。当有异世贤,慨慕今玆无。

中筵既自幸,回念顾郁纡。昔者孔氏门,材孰非时须。

后先及疏附,所欲返唐虞。如何浩歌人,舍之风舞雩。

乃知士有志,圣人不与渝。既乏经世略,披褐宜田庐。

辽哉千古会,日月终不居。夕阳散车马,长途晀广虚。

属斯告后来,慨焉或念诸。

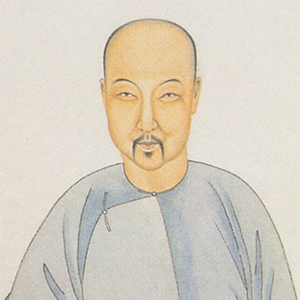

姚鼐(nài)(1731~1815)清代著名散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先生、姚惜抱,安徽桐城人。乾隆二十八年(1763)中进士,任礼部主事、四库全书纂修官等,年才四十,辞官南归,先后主讲于扬州梅花、江南紫阳、南京钟山等地书院四十多年。著有《惜抱轩全集》等,曾编选《古文辞类纂》。

迟顿首陈将军足下:无恙,幸甚,幸甚!将军勇冠三军,才为世出,弃燕雀之小志,慕鸿鹄以高翔!昔因机变化,遭遇明主,立功立事,开国称孤。朱轮华毂,拥旄万里,何其壮也!如何一旦为奔亡之虏,闻鸣镝而股战,对穹庐以屈膝,又何劣邪!

寻君去就之际,非有他故,直以不能内审诸己,外受流言,沈迷猖蹶,以至于此。圣朝赦罪责功,弃瑕录用,推赤心于天下,安反侧于万物。将军之所知,不假仆一二谈也。朱鲔涉血于友于,张绣剚刃於爱子,汉主不以为疑,魏君待之若旧。况将军无昔人之罪,而勋重於当世!夫迷途知返,往哲是与,不远而复,先典攸高。主上屈法申恩,吞舟是漏;将军松柏不剪,亲戚安居,高台未倾,爱妾尚在;悠悠尔心,亦何可言!今功臣名将,雁行有序,佩紫怀黄,赞帷幄之谋,乘轺建节,奉疆埸之任,并刑马作誓,传之子孙。将军独靦颜借命,驱驰毡裘之长,宁不哀哉!

夫以慕容超之强,身送东市;姚泓之盛,面缚西都。故知霜露所均,不育异类;姬汉旧邦,无取杂种。北虏僭盗中原,多历年所,恶积祸盈,理至燋烂。况伪孽昏狡,自相夷戮,部落携离,酋豪猜贰。方当系颈蛮邸,悬首藁街,而将军鱼游於沸鼎之中,燕巢於飞幕之上,不亦惑乎?

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢!

所以廉公之思赵将,吴子之泣西河,人之情也,将军独无情哉?想早励良规,自求多福。

当今皇帝盛明,天下安乐。白环西献,楛矢东来;夜郎滇池,解辫请职;朝鲜昌海,蹶角受化。唯北狄野心,掘强沙塞之间,欲延岁月之命耳!中军临川殿下,明德茂亲,揔兹戎重,吊民洛汭,伐罪秦中,若遂不改,方思仆言。聊布往怀,君其详之。丘迟顿首。

春透天台醉碧桃,月满云窗听紫箫。莺燕友凤鸾交。幽期密约,不许外人瞧。

【幺】打不觉头毒如睡马杓,粘随风絮沾如肉膘胶。藤缠葛数千遭,把丽春园缠倒,吓的那贩茶客五魂消。

【赚煞】我是个锻炼成的铁连环,不比您捻合就的泥圈套。挣么快的锋芒怎敢犯着,小厮扑如何敢和我换交?伏唇枪舌剑吹毛,不是我骋麄豪。强霸着月夜花朝,围你在垓心里怎地逃?若不纳降旗受缚,肯舒心伏弱,敢教点钢锹劈碎纸糊锹。

睡鞋儿

双凤衔花宫样弯,窄玉圈金三寸悭。绿窗静翠帘闲。似锦鸳日晚,并宿向雕阑。

【幺】多管是露冷苍苔夜气寒,暖透凌波罗袜单。听宝钏响珊珊,藉王建儿般冰腕,用纤指将绣帮儿弹。

【赚煞】髻绾倚风鬟,脸衬秋莲瓣,险花晕了懵腾醉眼,见非雾非烟帘影间。映秋波两叶春山,几时配玉连环?看他些绿僽红僝,殢煞春娇夜未阑。投至香消烛残,比及雨收云散,我向怀儿中直揣得那对底儿干。

遥想江口依然,鸟啼花谢,今日谁为主。燕子归来,雕梁何处,底事呢喃语。最苦金沙,十万户尽,作血流漂杵。横空剑气,要当一洗残虏。

姚鼐

姚鼐 丘迟

丘迟 郑之珍

郑之珍 曹雪芹

曹雪芹 刘因

刘因 乔吉

乔吉 晏殊

晏殊 李珣

李珣 王夫之

王夫之 王澜

王澜 纳兰性德

纳兰性德